BERINGIN (Ficus benjamina) selalu besar dan rimbun. Akar gantungnya berfungsi menyerap udara. Daunnya banyak untuk fotosintesis yang memproduksi makanan dan energi, yang menjadi sumber makanan buat burung-burung. Dan, beringin selalu melampaui fungsi alamiahnya: penahan erosi, penyimpan air, dan peneduh yang adem. Fungsi sosial-politisnya lebih terasa kental: penuh magis. Paduan fungsi alamiah dan sosial-politis itulah yang membuat beringin menjadi mitos. Beringin dianggap keramat dan angker karena konon menjadi tempat tinggal makhluk halus.

Beringin barangkali sedikit tanaman yang punya karisma. Sebab, beringin menjadi simbol kekuasaan. Makanya, beringin berdiri di pusat-pusat pemerintahan, seperti alun-alun kota/kabupaten. Selama 32 tahun, mitos beringin angker mungkin ada benarnya. Beringin memang mempunyai spesies lain, yaitu beringin pencekik (Ficus annulata) yang menjadi parasit bagi pohon yang ditumpanginya. Pada era Orde Baru, beringin ditanam secara masif. Bibitnya didistribusikan ke seluruh pelosok negeri untuk ditanam di pekarangan rumah. Tak peduli apakah di rumah-rumah rakyat sudah penuh sesak dengan pepohonan lain. Jika lahan pekarangan sempit, beringin bonsai bisa ditaruh di dalam vas di ruang tamu atau ruang keluarga.

Tak heran di semua provinsi (kala itu 27 provinsi), beringin gampang ditemui. Proyek pemberinginan atau ”kuningisasi” menunjukkan arogansi kekuasaan yang membuat ruang politik pengap. Di Jawa Tengah, pertengahan 1990-an, Gubernur Soewardi sangat gencar melakukan kuningisasi sampai-sampai rakyat tak bebas lagi memilih warna untuk mengecat rumah, pagar, tiang, ataupun tong sampah. Warna lain, khususnya hijau dan merah, disingkirkan. Padahal, buah beringin muda selalu berwarna hijau dan jika sudah tua buahnya berubah merah.

Kala itu, ihwal warna memang sangat sensitif. Jika terjadi penyeragaman satu warna, ya maklum saja karena beringin termasuk tanaman yang berdaun dan berbunga tunggal. Di zaman Soeharto, tak ada gubernur, bupati, bahkan lurah atau kepala desa yang berani menolak menanam beringin. Sebab, menanam beringin dikawal militer (ABRI) dan difasilitasi birokrasi pemerintah. Sampai sekarang, simbol monoloyalitas pegawai negeri berupa batik Korpri (motif beringin) masih ada. Akar beringin memang menjalar dan menjulur ke mana-mana.

Sejak pertama kali memetik hasil tahun 1971, beringin selalu panen besar setiap lima tahun (1977, 1982, 1987, 1992, 1997). Tetapi, di tahun 1977, beringin tumbang di dua provinsi, yaitu Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan Daerah Istimewa (DI) Aceh. Tahun 1982, beringin juga gagal panen di DI Aceh. Tak terbayang betapa murkanya Soeharto karena pohon peneduh itu justru ditebangi di jantung kekuasaan di Jakarta. Dan, betapa malunya Soeharto karena beringin dibabat di Aceh. Soeharto tak mampu mengontrol Aceh yang memang identik dengan sejarah perlawanan rakyatnya.

Namun, beringin ternyata tanaman yang kuat dengan kemampuan adaptasi luar biasa. Beringin memang bisa tumbuh di atas batu sekalipun. Ketika Reformasi 1998 menumbangkan Soeharto, beringin tetap tegak dan mampu bertahan walaupun musim kemarau sangat kering. Secara alamiah, pada musim hujan, beringin menyimpan cadangan air, dan pada musim kemarau beringin mengeluarkan air secara teratur. Terbukti, beringin tak layu-layu. Akarnya terlalu kuat mencengkeram ke mana-mana. Di era Reformasi, beringin bahkan sempat panen (2004). Bahkan pada masa-masa itu, dari beringin tua tumbuh spesies lain: PKPI, Hanura, Gerindra, Nasdem.

Di pengujung 2014 ini, beringin tua terkoyak lagi dan tumbuh kembar: satu disemai di Bali (akhir November 2014) dan satu lagi ditanam di Jakarta (awal Desember 2014). Saya jadi teringat beringin kembar (ringin kurung) di Alun-alun Selatan Yogyakarta yang penuh mitos dan legenda. Beringin kembar itu dipercaya mempunyai kekuatan gaib dan mistik. Dua beringin kurung itu terkenal dengan permainan masangin (masuk atau berjalan di antara dua beringin dengan mata tertutup).

Permainan itu disebutkan berasal dari masa Sultan Hamengku Buwono I (1717-1792). Kisahnya berawal saat putri Sultan menolak pemuda yang meminangnya. Dia pun memberi syarat: si pemuda diminta berjalan di antara dua beringin itu dalam keadaan mata tertutup. Ternyata, jalan si pemuda melenceng. Pemuda itu berarti gagal. Sultan pun berpetuah: mereka yang bisa melewati jalan di antara dua beringin itu hanya pemuda yang hatinya bersih dan tulus.

Itulah kearifan, yang tak lekang dipanggang panas dan tak lapuk diguyur hujan. Sekarang ini, setelah ratusan tahun berlalu, kita membahas hal sama: masihkah hati bersih dan tulus menjadi jiwa zaman? Banyak di antara kita, terutama para pemimpin, bekerja tanpa niat baik dan ketulusan. Popularitas, pencitraan, jabatan, pangkat, kekayaan, sudah merasuki benak mereka. Jika sudah demikian, beringin tua tak lagi teduh. Walaupun rimbun, mereka kegerahan. Ada kisah beringin kembar di sekitar Candi Wringin Lawang di Jatipasar, Mojokerto. Karena dianggap seram, beringin kembar itu ditebang saat pemugaran gerbang Kerajaan Majapahit itu.

Apakah beringin tua akan tumbang dan menjadi pohon langka di negeri ini, tentu bergantung ketulusan hati dalam menjalankan fungsinya. Banyak beringin tua tumbang bukan karena akarnya rapuh dan batangnya keropos, tetapi karena tak hirau lagi pada fungsinya sebagai peneduh rakyat. Menurut sejarawan dan ilmuwan politik James McGregor Burns (Leadership, 1978), pemimpin itu bisa dibedakan sedikitnya dua tipe: transformatif dan transaksional. Pemimpin transformatif adalah pemimpin yang membawa moral, motivasi, dan tujuan dalam posisi yang tinggi. Kekuasaan bukan alat tawar-menawar, melainkan digunakan untuk kepentingan bersama. Sebaliknya, pemimpin transaksional adalah pemimpin yang suka menukar kekuasaan, suara, uang, dan kekayaan. Tipe pemimpin terakhir ini, ibarat air dan minyak, tidak akan pernah menyatu dengan rakyat. Pemimpin seperti itu tidak akan bisa melindungi rakyat.

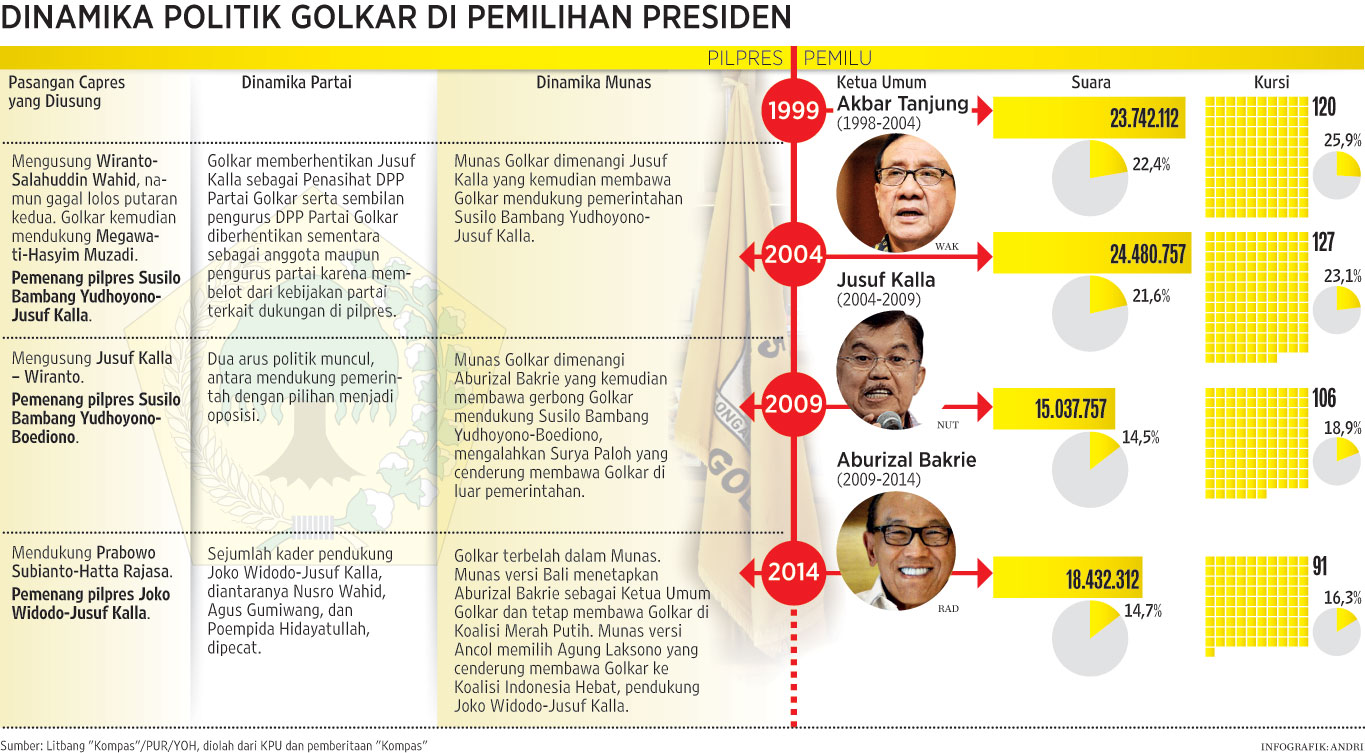

Pembaca yang budiman, kalau mengira kita tengah membicarakan Partai Golkar yang tahun ini berusia genap 50 tahun, rasanya tidak keliru. Partai politik kita, sejak PDI lalu PPP dan kemudian Golkar, seperti amuba yang berkembang biak dengan membelah diri. Sayangnya, partai-partai kita tak mampu menegakkan pilar-pilar demokrasi, di internal partai sekalipun. Maka, sungguh sulit berharap mereka hadir di tengah-tengah rakyat yang tengah ditimpa bencana alam. Itulah potret politisi kita.