HINGGA akhir 2014, tercatat 325 kepala dan wakil kepala daerah, 76 anggota DPR dan DPRD, serta 19 menteri dan pejabat lembaga negara yang terjerat kasus korupsi. Sejak penerapan otonomi daerah, sekitar 70 persen dari total kepala dan wakil kepala daerah diseret ke meja hijau. Anehnya, data statistik itu tidak menggentarkan pejabat-pejabat lain.

Seolah tak jera dengan penindakan hukum yang tegas dari Komisi Pemberantasan Korupsi, sejumlah kepala daerah masih saja memperkaya diri dan kelompoknya dengan melakukan korupsi. Buktinya, sejumlah kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota terindikasi korupsi berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Pada awal Desember 2014, PPATK menyerahkan LHP kepada Kejaksaan Agung dan KPK. Sepanjang 2014, PPATK telah menyampaikan 15 LHP ke penegak hukum tersebut. LHP-LHP itu menguraikan dugaan korupsi yang dilakukan sejumlah kepala daerah.

Informasi yang dihimpun Kompas, LHP yang diserahkan PPATK itu terkait dengan beberapa gubernur dan bupati terduga, antara lain, Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam dan mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Ada juga mantan Bupati Klungkung I Wayan Candra, mantan Bupati Pulang Pisau Achmad Amur, dan Bupati Bengkalis Herliyan Saleh.

Menurut Kepala PPATK M Yusuf, petunjuk dan indikasi yang disampaikan PPATK dalam LHP sudah lebih dari cukup bagi penegak hukum untuk menindaklanjuti kasusnya ke tingkat penyidikan serta menetapkan sebagai tersangka.

Indikasi tingginya korupsi yang dilakukan kepala daerah dan politisi lainnya juga tecermin dari data laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM). Transaksi tak wajar yang dilakukan pejabat eksekutif dan legislatif justru meningkat dari 490 laporan pada tahun 2013 menjadi 657 laporan pada tahun 2014 (naik 34 persen).

Arnold J Heidenheimer dalam bukunya, Political Corruption, menggambarkan korupsi politik sebagai korupsi yang dilakukan pelaku-pelaku politik baik di eksekutif maupun legislatif dengan menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan kelompok politiknya.

Di Indonesia, korupsi politik berkaitan dengan patronase demokrasi, yakni hubungan antara orang yang memegang jabatan politik dan orang yang memiliki kekayaan dan kepentingan bisnis. Pelaku bisnis memberikan dana kepada pejabat publik agar menggunakan wewenang dan pengaruhnya untuk menguntungkan pelaku bisnis.

Di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, korupsi politik menjadi sumber dari segala korupsi. Dari korupsi politik, muncul turunan-turunan korupsi yang dilakukan pegawai negeri sipil dan aparat birokrasi dengan modus pemberian uang pelicin.

Tak heran, sejumlah survei internasional, seperti Economist Intelligent Unit Country Risk Ratings, Political and Economic Risk Consultancy Asian Intelligence, World Justice Project Rule of Law Index, dan Global Insight Country Risk Ratings, memberikan Indonesia skor yang buruk terkait korupsi politik. Global Insight menyoroti Indonesia mengenai tingginya korupsi terkait perizinan usaha dan kebijakan publik. World Justice Project juga menyimpulkan tingginya penyalahgunaan wewenang publik oleh pejabat eksekutif dan legislatif.

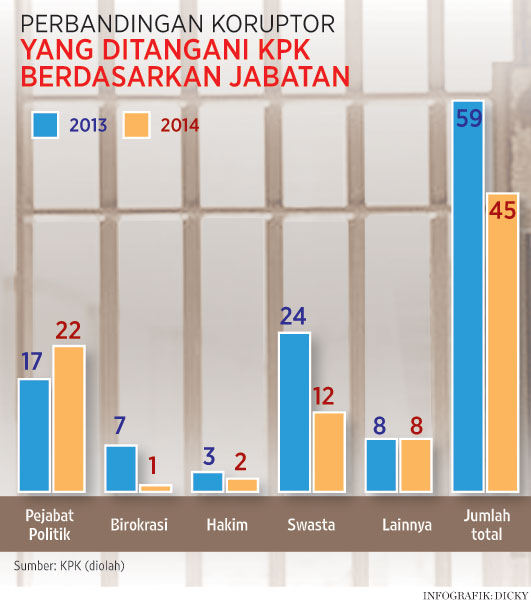

Korupsi politik memang amat dominan di Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis KPK, dari 439 pelaku korupsi yang ditangani KPK sejak 2004 hingga sekarang, paling banyak adalah yang menduduki jabatan politik, yakni 149 orang. Mereka adalah menteri, gubernur, wali kota, bupati, dan anggota DPR/DPRD.

Selama semester I 2014 saja, berdasarkan riset Indonesia Corruption Watch (ICW), terdapat 25 kepala daerah dan 50 anggota DPR/DPRD yang menjadi tersangka korupsi. Mereka antara lain mantan Wali Kota Tegal Ikmal Jaya, Bupati Karawang Ade Swara, Bupati Sabu Raijua Marthen Dira Tome, Ketua DPRD Bangkalan yang juga mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron, dan Bupati Lombok Barat Zaeni Aromi.

Koordinator ICW Ade Irawan menjelaskan, selain memperkaya diri sendiri, motif korupsi politik adalah memperluas dan melanggengkan kekuasaan. Para pejabat politik berlomba mengumpulkan pundi-pundi untuk digunakan sebagai money politics dalam ajang pemilu dan pilkada. Mereka dengan culas memanfaatkan kemiskinan rakyat untuk membeli suara. Mereka tak mau bersusah-payah melakukan kerja politik dan sosial untuk merebut hati rakyat.

Tak heran, menjelang pemilu, banyak uang haram beredar. Menjelang Pemilu 2014, misalnya, transaksi keuangan mencurigakan meningkat dua kali dibandingkan masa normal. Uang kartal atau uang tunai yang beredar di masyarakat pada masa Pemilu 2014 mencapai Rp 400 triliun, lebih tinggi dibandingkan masa normal yang rata-rata Rp 375 triliun.

Sebenarnya, seberapa besar dan bagaimana korupsi politik dilakukan? Berdasarkan kajian terhadap kasus-kasus korupsi yang menjerat pelaku-pelaku politik, terdapat sejumlah modus yang biasa dilakukan. Modusnya antara lain menerima setoran dari kongkalikong pengadaan barang dan jasa, suap pemberian izin terkait pengelolaan sumber daya alam seperti izin alih fungsi lahan dan izin usaha pertambangan.

Suap untuk pemberian izin oleh kepala daerah nilainya rata-rata mencapai miliaran rupiah. Besar suap izin alih fungsi lahan, misalnya, bisa dilihat dari kasus-kasus yang menjerat Bupati Buol Amran Batalipu, Bupati Bogor Rachmat Yasin, dan Gubernur Riau Annas Maamun.

Alih fungsi lahan merupakan perubahan status dari semula tergolong kawasan terlarang untuk bisnis menjadi lahan yang diperbolehkan untuk bisnis. Izin seperti itu kerap disalahgunakan sehingga merugikan masyarakat dan merusak lingkungan. Uang suap dalam kasus Rachmat Yasin mencapai Rp 5 miliar, kasus Amran mencapai Rp 3 miliar, dan kasus Annas sebesar Rp 2 miliar. Pada daerah yang kaya hutan dan tambang, kepala daerahnya bisa mengeluarkan puluhan hingga ratusan izin.

Jaksa KPK Yudi Kristiana juga menilai, mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum melakukan korupsi politik. Anas divonis menerima gratifikasi yang berasal dari fee proyek Sarana Olahraga Terpadu Hambalang dan proyek APBN lain yang diurus Anas dan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin melalui perusahaan Anugerah Nusantara dan Grup Permai. Dana itu digunakan untuk biaya pemenangan Anas saat maju dalam pemilihan ketua umum Partai Demokrat tahun 2010.

Bupati Biak Numfor Yesaya Sombuk menerima suap sebesar 100.000 dollar Singapura dari pengusaha Teddy Renyut dengan imbalan pengerjaan proyek tanggul laut diberikan kepada Teddy Renyut.

Dari suap dan gratifikasi, uang yang diterima pejabat politis bisa mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Untuk melanggengkan kekuasaannya, mereka tak segan menggelontorkan uang dalam jumlah besar juga. Kasus Wali Kota Palembang Romi Herton yang sidangnya sedang berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta adalah contohnya. Romi didakwa memberikan uang senilai Rp 14,145 miliar dan 316,7 dollar AS kepada M Akil Mochtar selaku Ketua Mahkamah Konstitusi melalui Muhtar Ependy, pengusaha atribut kampanye. Uang diberikan agar gugatan Pilkada Palembang 2013 yang diajukan Romi Herton dikabulkan MK.

Demi kekuasaanTak hanya Romi yang menyuap Akil demi kekuasaan. Dalam surat dakwaan Akil Mochtar, disebutkan Bupati Gunung Mas Hambit Bintih, Bupati Empat Lawang Budi Antoni Aljufri, Bupati Tapanuli Tengah Raja Bonaran Situmeang, Gubernur Banten Atut Chosiyah, Bupati Morotai Rusli Sibua, dan Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun juga didakwa memberikan uang kepada Akil Mochtar terkait sengketa pilkada.

Menurut Ade Irawan, episentrum dari korupsi politik adalah partai politik. Para politisi atau tokoh yang ingin diusung parpol dalam pemilu harus menyetor uang yang besar kepada parpol yang mengusungnya.

Parpol sejauh ini merupakan lembaga yang paling tidak transparan. Dalam Corruption Perception Index 2014, parpol bersama-sama dengan kepolisian, pengadilan, dan parlemen disebut sebagai lembaga terkorup.

Dalam pendanaan kampanye, tidak ada parpol yang jujur menyampaikan laporan keuangannya. Parpol harus didorong untuk dipimpin orang-orang yang berintegritas. Jika dibiarkan, korupsi politik akan menghancurkan bangsa ini.