Berita Terkait

- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018

- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018

- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018

- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018

- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018

- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018

- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018

- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018

- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)

- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)

- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)

- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018

- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan

- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe

- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional

- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil

- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google

- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan

- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM

- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?

- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang

- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen

- (Tempo.co) Eko Patrio Dipanggil Polisi, Sebut Bom Panci Pengalihan Isu?

- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai

- (Tempo.co) Menteri Nasir: Jumlah Jurnal Ilmiah Internasional Kita Meningkat

Kategori Berita

- News

- RUU Pilkada 2014

- MPR

- FollowDPR

- AirAsia QZ8501

- BBM & ESDM

- Polri-KPK

- APBN

- Freeport

- Prolegnas

- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono

- ISIS

- Rangkuman

- TVRI-RRI

- RUU Tembakau

- PSSI

- Luar Negeri

- Olah Raga

- Keuangan & Perbankan

- Sosial

- Teknologi

- Desa

- Otonomi Daerah

- Paripurna

- Kode Etik & Kehormatan

- Budaya Film Seni

- BUMN

- Pendidikan

- Hukum

- Kesehatan

- RUU Larangan Minuman Beralkohol

- Pilkada Serentak

- Lingkungan Hidup

- Pangan

- Infrastruktur

- Kehutanan

- Pemerintah

- Ekonomi

- Pertanian & Perkebunan

- Transportasi & Perhubungan

- Pariwisata

- Agraria & Tata Ruang

- Reformasi Birokrasi

- RUU Prolegnas Prioritas 2015

- Tenaga Kerja

- Perikanan & Kelautan

- Investasi

- Pertahanan & Ketahanan

- Intelijen

- Komunikasi & Informatika

- Kepemiluan

- Kepolisian & Keamanan

- Kejaksaan & Pengadilan

- Pekerjaan Umum

- Perumahan Rakyat

- Meteorologi

- Perdagangan

- Perindustrian & Standarisasi Nasional

- Koperasi & UKM

- Agama

- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

- Kependudukan & Demografi

- Ekonomi Kreatif

- Perpustakaan

- Kinerja DPR

- Infografis

(kompas sore) Pasca UU Desa: Dilema Dana Desa

DESA dikenal sebagai kantong kemiskinan. Berbagai upaya dilakukan untuk melepaskan desa dari jerat kemiskinan tersebut. Salah satunya, dengan munculnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang disahkan awal Januari lalu. Harapannya, undang-undang ini menjadi jembatan untuk mengurangi ketimpangan desa dan kota.

Ketertinggalan desa setidaknya ditunjukkan oleh angka kemiskinan yang jauh lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Pada Maret 2014, angka kemiskinan di perdesaan mencapai 14,17 persen, sedangkan di perkotaan lebih rendah sebesar 8,5 persen (BPS, 2014).

Jika dirunut, tampak bahwa penyebabnya adalah fasilitas dasar, antara lain pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang terbatas. Hal ini seperti yang dialami masyarakat Desa Repak Sari, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Setelah menunggu 32 tahun, mereka baru-baru ini dapat menikmati terangnya lampu listrik.

”Puluhan proposal permintaan listrik kami kirim ke berbagai instansi. Namun, baru dikabulkan tahun ini,” ujar Kirso (46), Kepala Desa Repak Sari, beberapa waktu lalu.

Tak hanya listrik, jalan yang menghubungkan Desa Repak Sari dengan jalan kabupaten juga masih berupa jalan tanah. Pada musim hujan, jalanan ini tidak dapat dilewati karena licin dan berlumpur.

Pemandangan serupa masih banyak dijumpai di sejumlah kawasan di luar Pulau Jawa. Terbatasnya akses infrastruktur, seperti jalan dan listrik, menjadi kendala utama kawasan perdesaan di wilayah terpencil Kalimantan, Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara. Kondisi inilah yang menjadi salah satu penyebab tingginya angka kemiskinan di perdesaan.

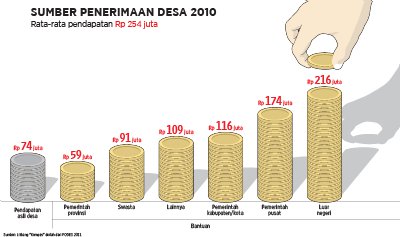

Di sisi lain, keterbatasan dana pembangunan desa masih menjadi kendala utama. Pendapatan desa yang berasal dari pendapatan asli desa, bantuan pemerintah (kabupaten, kota, provinsi, dan pusat), ataupun pihak luar belum mampu mencukupi kebutuhan pembangunan desa. Dari seluruh pendapatan desa, sebagian besar dihabiskan untuk pengeluaran rutin.

Data Potensi Desa yang dikeluarkan BPS menunjukkan, sebagian besar pendapatan tersebut digunakan untuk pembiayaan rutin, seperti gaji aparat desa, pembiayaan alat tulis kantor, listrik, air, dan pembiayaan pemeliharaan.

Adapun bantuan dari pemerintah, baik kabupaten, provinsi, maupun pusat, pun tidak merata. Seandainya ada, sudah berkurang karena melewati birokrasi yang panjang dan berbelit. Akibatnya, dana yang sudah sedikit tersebut tidak bisa optimal untuk pembiayaan pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Menyinergikan program

Dana desa seperti yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 diharapkan mampu menjawab permasalahan ini. Tujuan utama dana desa tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Prioritasnya pada pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Ide awal UU Desa ini timbul dari keyakinan para pembentuk UU untuk menyinergikan program berbasis desa yang tersebar di kementerian sektoral. Selama ini, ego sektoral di setiap kementerian cukup kuat dan menjadi penghambat sinergi.

Akibatnya, sering terjadi tumpang tindih program. Satu program dilakukan oleh beberapa kementerian. Misalnya, program bantuan usaha kecil menengah (UKM). Ada 17 kementerian yang memiliki program pemberdayaan UKM. Program ini menjadi dalih bagi partai politik untuk bertemu dengan konstituennya sehingga muncul indikasi anggaran negara menjadi ”bancakan” bagi kegiatan menteri yang berasal dari partai politik.

Dalam UU Desa disebutkan, anggaran untuk dana desa sebesar 10 persen berasal dari dana transfer daerah. Namun, dalam masa transisi selama dua tahun persentase dana desa tersebut diberikan secara bertahap, disesuaikan dengan kondisi keuangan negara. Anggarannya diperoleh dari realokasi belanja kementerian yang memiliki program berbasis desa.

Jebakan dana desa

Ibarat makan buah simalakama, dana desa ini mengandung banyak konsekuensi, baik dari sisi internal maupun eksternal. Dari sisi internal, perlu modal sosial yang kuat dan aparat desa yang mumpuni.

Faktanya, modal sosial yang ada di masyarakat sekarang ini cenderung menurun. Setidaknya jika dilihat dari kegiatan gotong royong di desa yang turun lima persen. Semula, tahun 2003 desa yang rutin melakukan kegiatan gotong royong sebesar 94 persen. Angka ini turun menjadi 89 persen pada 2011.

Padahal, modal sosial ini sangat diperlukan untuk melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes). Dalam musrenbangdes tersebut, masyarakat desa terlibat aktif menyusun perencanaan pembangunan di desanya, kemudian bersama-sama melaksanakan hasil perencanaan tersebut.

Belum signifikan

Aparat desa yang mumpuni masih terbatas. Selama ini, hanya sedikit desa yang memiliki pendapatan dalam jumlah ”besar”. Mayoritas hanya mengelola puluhan hingga ratusan juta rupiah per tahun. Data Potensi Desa 2011 menunjukkan, rata-rata pendapatan per desa secara nasional tahun 2010 sebesar Rp 254 juta. Setidaknya penghasilan tujuh dari setiap sepuluh desa di Indonesia di bawah rata-rata nasional.

Adapun dari sisi eksternal, persoalan desa, di antaranya, sampai saat ini belum ada data yang pasti dari kementerian yang memiliki program di tingkat desa. Ada dugaan, konsolidasi fiskal dengan menyinergikan program kementerian belum bisa terwujud.

Hal ini terlihat dari dana desa yang tercantum di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar Rp 9,1 triliun diambil dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Selama ini, dana PNPM dari sisi program ada di proyek-proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Dalam Negeri. Artinya, ini tidak terlalu berpengaruh terhadap pembangunan desa karena selama ini program-program itu memang sudah dilaksanakan di desa.

Pendampingan dan sosialisasi dari pemerintah kabupaten dan pusat untuk mengelola dana ini belum terlihat signifikan. Padahal, banyak aparat desa membutuhkan penguatan keahlian dan transfer pengetahuan supaya tidak terjerat hukum.

Sistem pertanggungjawabannya pun belum jelas. Setiap uang negara yang diperoleh ataupun dibelanjakan harus dipertanggungjawabkan. Namun, mengaudit 72.944 desa jelas memberatkan Badan Pemeriksa Keuangan yang personelnya terbatas.

Seperti halnya pada waktu digaungkan UU Otonomi Daerah tahun 1999, kondisi saat ini pun mirip dengan kesiapan daerah pada saat itu. Pada akhirnya, masa transisi ini mesti dijalani dengan hati-hati supaya tidak menjadi bumerang bagi desa. Alih-alih meningkatkan kesejahteraan, bisa jadi malah hukuman penjara yang didapat para pengelola dana desa.